PERCHE’ DOBBIAMO LAVORARE DI PIU’ E RISPARMIARE DI PIU’*

di Pietro Di Muccio de Quattro

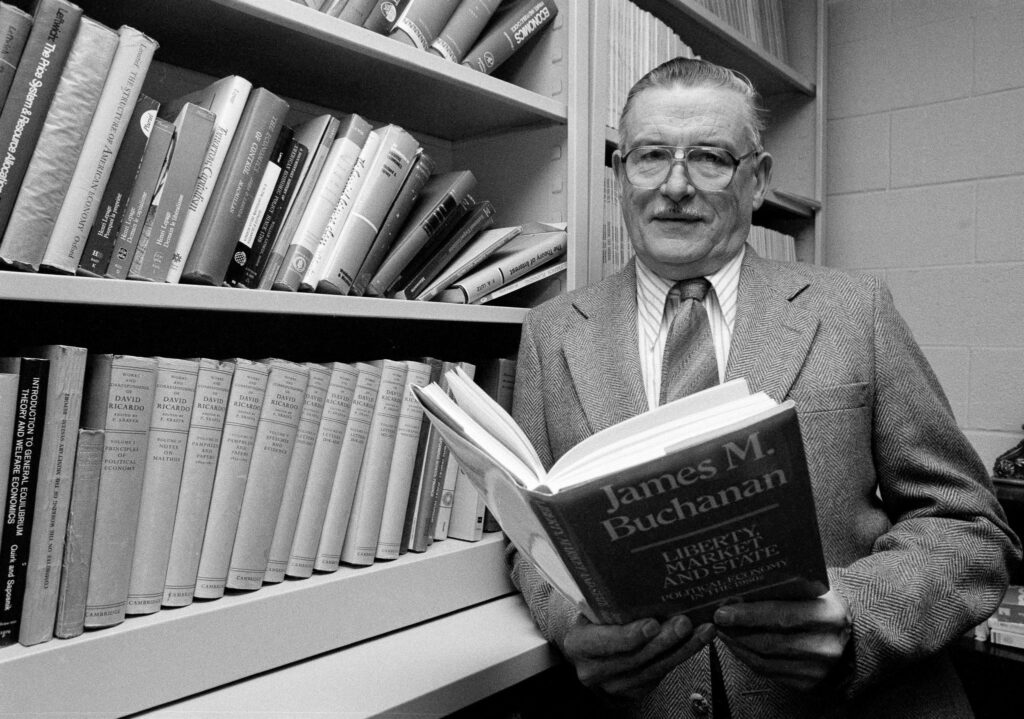

Sull’opinione pubblica, sugli economisti e, purtroppo, sui governanti ha esercitato una profonda influenza “la grande illusione keynesiana”, così definita da James M. Buchanan nel libro “Perché dobbiamo lavorare di più e risparmiare di più.” (Liberilibri, Macerata, 2025, pag. 84, €16), che si avvale della dotta introduzione di Alberto Mingardi. L’Autore la spiega così: “L’asserzione keynesiana centrale è stata presentata sovente come ‘il paradosso della parsimonia’ o ‘il paradosso del risparmio’. Secondo questo ragionamento, gli sforzi di risparmiare di più, di risparmiare quote maggiori del reddito corrente, potrebbero sortire effetti opposti a quelli desiderati: tanto che al netto il risparmio aggregato potrebbe ridursi se troppi cercassero di risparmiare, a causa di un feedback sul flusso dei redditi.”

L’illusione keynesiana, tra l’altro, ha portato ad attribuire la “Grande Depressione” del 1929 al sottoconsumo ed a scorgerne il rimedio nella spesa, pubblica o privata. Secondo Keynes, la causa di quella crisi epocale consisteva nel risparmio eccessivo anziché nel risparmio carente. Oggi sappiamo, grazie soprattutto agli studi fondamentali di Milton Friedmann, che la Grande Depressione fu dovuta alla politica monetaria fortemente restrittiva. Detto da me alla buona, la banca centrale americana agì ottusamente. Tolse l’ossigeno al malato morente per asfissia. Errore umano, non errore del mercato.

Parlando in generale di Buon governo, tra “le idee di finanza pubblica ritenute volgari e superficiali”, lord Keynes e seguaci annoverano le preoccupazioni e le paure per il debito pubblico. Ma Alberto Mingardi stigmatizza la superciliosa indifferenza dei keynesiani verso l’indebitamento: “I fautori della ‘nuova economia keynesiana’ insegnavano (e insegnano) che il debito pubblico non rappresenta un problema, perché è un impegno che una popolazione prende con sé stessa: il costo delle tasse aggiuntive necessarie per pagare gli interessi sul debito viene compensato dal rendimento degli interessi che la società medesima riceve dai suoi titoli di debito.” Il Campo dei miracoli nella città di Acchiappacitrulli!

Lo stesso Mingardi considera appunto “La democrazia in deficit” l’opera più bella di Buchanan (con Wagner) e giudica il testo, con felice arguzia, “una penetrante analisi della conquista keynesiana dei bilanci pubblici.” In realtà il debito pubblico (del quale il “nostro” David Hume diceva: “O la nazione distrugge il debito pubblico o il debito pubblico distrugge la nazione”) può crescere a tre condizioni: la prima, che la nazione abbia credito, in senso metaforico e in senso reale; la seconda, che esistano prestatori secondo le necessità di bilancio e gl’interessi corrisposti; la terza, che dal reddito nazionale possa trarsi il pagamento degli interessi, a parità del resto. Le tre condizioni, nell’economia aperta, sono aleatorie e l’alea cresce all’ammontare del debito. Esse, poi, dipendono da affidamenti, previsioni, aspettative, vale a dire dalla speranza. E, si sa, chi campa di speranza, spesso muore disperato.

L’Italia ha “conquistato” l’Everest di 3.000 (tremila!) miliardi di debito seguendo lord Keynes e la sua illusione, a proposito della quale Ernst Topitsch diceva che “l’illuso è la classica vittima degli ipocriti”. Non ho conoscenze tali da avventurarmi a citare cosa pensasse Keynes di Ludwig von Mises, suo micidiale avversario in economia, ma so come il liberale Mises giudicava chi la pensasse come Keynes, sebbene questi fosse liberale di partito e liberale problematico di suo: “La politica del liberalismo è il comportamento del padre di famiglia prudente, che risparmia e costruisce così per sé stesso e per i suoi successori. La politica del distruttivismo è quella del dissipatore, che sperpera ciò che ha ereditato, incurante del futuro.”

James Buchanan, nel suo libriccino, tratta di lavoro e risparmio svolgendo tre lezioni: “Il valore economico dell’etica del lavoro”, “La teoria economica dell’etica del risparmio”, “Le origini economiche dei vincoli etici”. I titoli sono impegnativi e possono spaventare il semplice lettore. Tuttavia, per invogliarlo a leggere, il punto centrale può essere riassunto in una affermazione a guisa di aforisma, ma non per questo meno esatta. Dopotutto, è la conclusione di un premio Nobel dell’economia, fondatore di una scuola economica addirittura: “La scelta del singolo di lavorare di più giova ad altri; la sua scelta di lavorare di meno produce danni esterni agli altri. Lavorare più sodo va a vantaggio di ciascuno; oziare danneggia tutti.” Qui non si tratta né di danni in senso proprio né di ozio sul lavoro, ma di esternalità.

L’Autore cita Adam Smith e la divisione del lavoro: “Il concetto elementare esposto da Adam Smith, secondo il quale la divisione del lavoro deve necessariamente dipendere dall’estensione del mercato…” Sembrerebbe però che Smith dica il contrario. In effetti, la divisione del lavoro crea ed estende il mercato. Comunque, la divisione del lavoro espande l’economia se esiste la libertà individuale. Infatti, l’economia pianificata distrugge la ricchezza e disincentiva il lavoro, riducendone la quantità e degradandone la qualità. Inoltre, sottrae il risparmio ai privati, facendone una posta del piano anziché una scelta dell’individuo.

Buchanan, con argomentazioni sospese tra buon senso, senso comune e raffinatezze teoriche, riafferma antiche verità: l’operosità e il risparmio sono virtù; di più: virtù molto speciali perché non “servono” soltanto l’homo oeconomicus, elevandone le sorti personali, ma anche la società nel complesso, arricchendola in ogni senso, purché vi predomini una cultura economica favorevole alla smithiana divisione del lavoro, cioè largamente organizzata sui principi del mercato. A tal proposito l’Autore riprende Max Weber e il suo famoso studio sulla relazione tra calvinismo e capitalismo, “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”. Senza sposarne la tesi e senza addentrarsi a stabilire le origini del progresso economico, se siano riconducibili all’influenza di questo o quel filone teologico, sia esso protestante, cattolico, ebraico o confuciano, ritiene che l’insieme dei fattori identificati da Weber, cioè una “etica puritana”, sia importante per generare e accrescere lo sviluppo economico: “Una società i cui membri credano nelle virtù puritane, quali ne siano la fonte e le ragioni, avrà sul piano economico maggior successo di quella in cui tali virtù sono assenti o meno largamente diffuse.”

Nondimeno, sebbene l’etica protestante, il calvinismo, l’etica puritana siano stati e siano l’humus culturale e ambientale dello sviluppo del capitalismo nell’età moderna, ad onore del vero bisogna eccepire e rimarcare che l’economia di mercato affonda le radici teoriche nel cattolicesimo e più precisamente nella “Tardoscolastica”, come ha dimostrato incontestabilmente Alejandro A. Chafuen con l’aureo “Cristiani per la libertà”, un libro che sorprende soprattutto i cattolici in politica, sempre all’inseguimento delle novità sociali e degli aggiornamenti dottrinari. La prova sta nel fatto che il capitalismo ha origine sicura nell’Italia del Basso Medioevo, nelle sue vitali e dinamiche città, sulla spinta della “rivoluzione commerciale” (Carlo Maria Cipolla) dei suoi mercanti, banchieri, borghesi.

*Articolo e Foto tratti da BeeMagazine del 14.02.2025